(백두대간 제?구간) 댓재~두타산(頭陀山 1,352.7m)~청옥산(靑玉山 1,403.7m)~연칠성령(連七星嶺 1,180m)~고적대(高積垈 1,353.9m)~갈미봉(曷味峰 1,260m)~백봉령

산행일자 : 2007년 07월 22일 (무박산행)

산행장소 : 댓재~햇댓등~두타산~박달령~청옥산~고적대~갈미봉~이기령~상월산~원방재~백봉령

산행모임 : 단독산행 (대자연산악회 따라서)

산행날씨 : 흐림

산행거리 및 시간 : 29.1km, 10시간 53분

장마철답게 2~3일 간격으로 내리는 장맛비를 머금은 산속의 나무들이 더욱 짙푸른 옷으로 갈아 입고 있는 지금, 6개월 여 만에 백두대간 댓재~백봉령 구간 산행을 떠나려니 설레는 마음 어찌 할 바를 모르겠다.

댓재~백봉령 구간은 백두대간 끊어타기 구간 중 세 번째로 길고 힘든 구간으로 알려져 있다. 그래서 도시락을 두 개를 준비해야함은 물론이고 여름철 긴 산행에 대비해 평소보다 많은 양의 식수를 챙겨 배낭을 꾸리니 배낭 무게가 만만치 않다. 그래도 즐거운 마음으로 배낭을 어깨에 메고 대간호가 도착하기로 한 롯데백화점 앞에 도착하니 하늘에서는 야속하게도 빗방울이 한 두 방울씩 떨어지기 시작한다.

백화점 앞 벤치에서 지리산 산행을 떠난다는 한 노인과 얘기를 나누고 있으려니 이내 대간호가 도착하여 07월 21일 23시 25분에 대간호에 몸을 싣고 댓재로 향한다.

간간이 내리는 장맛비가 대간호의 유리창에 부딪치는 가운데 대간호는 장장 5시간 동안 황해를 한 끝에 07월 22일 04시 40분에 댓재에 닻을 내린다.

04시 47분 댓재(810m)

댓재는 산죽이 군락을 이루고 있어 일명 죽현(竹峴), 죽치령(竹峙嶺) 이라고 불리며, 1984년 10월 지금의 도로가 계통되기 전까지는 영동과 영서를 넘나들던 옛 고갯길로써 보행자들의 수 많은 애환이 서려 있는 곳이다.

운무가 이리저리 옮겨다니며 스산한 분위기를 연출하는 가운데 이 산악회는 산행을 하기전 준비운동을 하지 않는 다는 사실을 알고 있는 나는 혼자 나름대로 몸을 풀고, 운무에 싸여 흐릿하게 모습을 드러내는 산신각 오른쪽으로 이어지는 대간 길을 따라 숲속으로 몸을 숨기니 이내 오르막 능선이 나온다.

햇댓등으로 이어지는 숲 속 산행로를 따르니 산죽과 철쭉이 나타나는가 싶더니 이내 아름드리 소나무가 뿜어내는 그윽한 솔향이 바람을 타고 코 끝에 전해지며 마음을 상쾌하게 만든다.

05시 04분 햇댓등(960m)

그윽한 솔향을 맞으며 가볍게 바품을 파니 이내 '햇댓등'이라 쓰여진 푯말이 나타난다. 북동쪽으로 향하던 마루금은 햇댓등에서 방향을 서쪽으로 완전히 바꿔 가파른 내리막 비탈을 만들어 놓는데 한 조망처에 서니, 아직 해가 뜨지 않아 어둠의 그림자가 채 가시지 않은 가운데 몇 그루의 멋진 고사목 너머로 산그리메가 첩첩 병풍을 둘러치고 있다.

05시 41분 1243m봉과 두타산을 조망하며

햇댓등에서 가파른 내리막 비탈을 지나 934m봉에 이르자 서 쪽으로 향하던 마루금은 머리를 북서쪽으로 두고 두타산 정수리까지 뻗어간다. 한편 완만하게 높이를 낮추며 이어지는 마루금을 따르니 명주목이(860m)에 닿는다. 명주목이에서 왼쪽으로 이어지는 산행로는 삼척시 하장면 번천리 거무소에 닿고, 오른쪽으로 이어지는 산행로는 삼척시 미로면 삼거리 구룡소에 닿는다.

명주목이에서 점점 고도를 높이는 산행로를 따라 1,031m봉을 넘어 멀리 1243m봉과 두타산이 아스라이 바라다보이는 1,028m봉의 정수리에 다다르니 1,028m봉 정수리에서 어린 아이의 목소리가 크게 들려온다. 이른 새벽에 웬 어린 아이의 목소린가 싶어 젠걸음으로 정수리에 올라서니 십여 명의 산행객들 사이에 두 명의 어린 아이가 섞여 마치 이른 아침을 알리는 산새처럼 맑은 목소리로 조잘거리고 있다.

05시 48분 1,021m봉의 노송들

1,028m봉 정수리에서 운무에 싸여 있는 두타산과 우측의 무릉계를 조망하고 다시 발품을 팔아 산행로 가장자리로 수백 년은 됨직한 노송 군락이 있는 1,021m봉을 지난다.

06시 02분 통골목이(960m)

'햇댓등 2.5km, 통골목이 1.1km'라 씌어져 있는 990m봉의 푯말을 지나니 산죽 밭이 나타나고 그 산죽 밭을 따르니 이내 통골목이에 닿는다.

통골재라고도 하는 통골목이(960m)이 주변에는 온통 산죽 밭으로 둘러싸인 가운데 산행로에는 며칠 전 내린 빗물이 채 빠지지 않아 질척질척한 진창으로 변해 있다. 통골목이에서 왼쪽으로 나 있는 산행로를 따르면 통골 또는 산죽골이라 불리는 골짜기가 나온다. 이 통골로 빠지면 삼척시 하장면 번천리 거무소로 갈 수 있다.

06시 24분 1,243m봉 분기점

통골목이(960m)를 뒤로하고 두타산으로 이어지는 1,243m봉으로 오른다. 1,243m봉으로 이어지는 20여 분 가량의 오르막 비탈이 가파르다는 것은 직접 체험하지 않아도 오르막 비탈 곳곳에서 다리 쉼을 하며 가쁜 숨을 몰아쉬는 산행객들을 보면 알 수 있다.

가쁜 숨을 몰아쉬며 다리쉼을 하고 있는 산행객들의 배낭에는 'K2'라 씌어진 리본이 매달려 있다. 나중에 안 사실이지만 오늘 대구 K2산악회는 84명이나 되는 회원들이 대간 종주를 하고 있다고 했다.

한편 가쁜 숨을 몰아쉬며 1,243m분기점에 오르니 K2산악회 회원 대여섯 명이 모여 아침을 먹을 준비를 하고 있다. 나는 아침을 먹기에는 아직 이른시간이라 판단하여 1,243m봉의 정수리를 버리고 우측 비탈면으로 이어지는 대간 마루금을 따라 두타산으로 발길을 옮겼다.

06시 30분 산꿩의다리

1,234m봉에서 두타산으로 이어지는 완만한 능선을 따르고 있는 지금 쯤이면 해가 떠서 사위가 밝아야 하지만 두타산이 가까워지면 질수록 운무는 더욱 짙게 내리 깔리며 사위를 어둠침침하게 만든다.

어둠침침한 산행로 주변에서 단풍취와 잘 어우러져 하얀 빛을 발하며 만발하게 피어 있는 '산꿩의다리'는 스산하기만 한 대간 마루금을 밝게 밝히고 있어 그 모습을 카메라에 담아 보았다.

산꿩의다리(Thalictrum filamentosum)는 쌍떡잎식물 미나리아재비목 미나리아재비과 여러해살이풀로 숲속에서 자란다. 높이 약 50cm이다. 뿌리줄기가 짧고 양 끝이 뾰족한 원기둥 모양으로 굵어진 뿌리가 사방으로 퍼진다. 줄기는 곧게 선다. 뿌리에 달린 잎은 1개이고 잎자루가 길며 3개씩 2∼3회 갈라진다. 작은잎은 얇고 뒷면에 흰빛을 띠며 둥근 달걀 모양이거나 달걀을 거꾸로 세워놓은 모양이고 길이 1.5∼8cm, 나비 1∼5cm이다. 윗가장자리가 2∼3개로 얕게 갈라지거나 톱니가 있다. 줄기에 달린 잎은 9장의 작은잎이며 달걀 모양이고 가장자리에 이 모양의 톱니가 있다.

꽃은 7∼8월에 흰색으로 피고 줄기 윗부분에 원추꽃차례에 달린다. 꽃잎은 없고 꽃받침은 4∼5개로서 작으며 꽃피기 바로 전에 떨어진다. 수술은 많고 고리 모양으로 늘어서며 수술대는 윗부분이 넓고 흰색이다. 열매는 수과(瘦果)로서 2∼6개씩 달리고 1∼4개의 맥이 있으며 9∼10월에 익는다. 한국, 일본, 중국 북부, 헤이룽강에 분포한다.

06시 50분 두타산(頭陀山 1,352.7m)

완만하게 이어지던 능선은 1,200m 안부를 깃점으로 북동쪽으로 머리를 돌려 두타산(頭陀山 1,352.7m)으로 향하며 고도를 높인다. 두타산으로 이어지는 오르막 능선에는 철쭉과 키 작은 신갈나무 등 관목이 무성하게 자라 두타산 정수리를 감싸고 있는 운무와 어우러져 신비한 정취를 느끼게 한다.

짧은 오르막 능선이지만 가쁜 숨을 몰아쉬며 두타산 정수리에 오르니 제법 넓은 정수리에는 십 여 명의 산행객들이 짙은 운무속에서 아침을 먹는가 하면 정수리 빗돌과 푯말을 등지고 기념촬영을 하느라 여념이 없다. 운무가 삼켜버린 두타산 정수리에는 정수리빗돌과 푯말 그리고 산행안내판이 세워져 있다.

두타산 정수리에서 청옥산, 고적대로 이어지는 멋진 능선과 무릉계로 펼쳐지는 멋진 조망을 기대했던 나는 운무를 원망하며 잠시 정수리를 배회 할 수 밖에 없었다.

두타산(頭陀山)의 두타(頭陀)란 '번뇌의 티끌을 떨어 없애고 의식주에 탐착하지 않으며 청정하게 불도를 닦는 일' 즉 두타행(頭陀行)이라 불가에서는 일컫는다. 또한 '속세의 번뇌를 버리고 깨끗하게 불도를 닦는 수행처'라는 유래를 지닌 산으로 불교와 매우 인연이 깊다고 할 수 있겠다.

현재 두타산에는 삼화사와 관음사 그리고 천은사만이 남아 있지만, 불교가 흥했던 시기에는 중대사,상원사,내화암,대승암,성로암 등 십여 개가 넘는 절과 암자가 있었다고 한다.

동해시 삼화동과 삼척시 하장면 그리고 미로면의 경계에 솟아 있는 두타산(頭陀山 1,352.7m)은 백두대간 줄기가 동해안을 따라 내려오다가 삼척의 동해안가에서 갑자기 우뚝 솟은 산으로, 무릉계곡을 중심으로 청옥산(靑玉山 1,403.7m)과 함께 양쪽으로 쌍둥이처럼 서 있는 산이다. 육중한 덩치를 자랑하는 청옥산과는 달리 두타산은 동해시 쪽의 암장이 날렵한 기암절벽을 이룬다.

임진왜란 때 이 암장을 피난처로 삼고 주둔하던 의병들이 볏짚으로 만든 허수아비로 병사들을 대신해 남쪽 절벽에 세워 놓으므로써 왜병들이 절벽 끝에 도열해 있는 허수아비의 위용에 지레 겁을 먹고 백봉령으로 퇴각하다가 빨래하던 노파가 두타산성의 사정을 제보하듯이 일러주었더니 적병들은 이기령으로 돌아와 침공하였으나 아군의 계략에 빠져 두타성안에서 모두 점멸했다는 얘기가 전해지고 있다.

07시 10분 1,120m 안부

두타산에서 야속한 운무를 원망하며 가파르게 이어지는 내리막 능선의 돌계단을 차례로 딛고 가파른 비탈이 다하는 1,120m 안부에 다다르니 대간 마루금 오른쪽으로 소등골 계곡으로 향하는 깊은 골짜기가 아스라이 내려다 보인다.

소등골 골짜기에는 위 사진에서 보듯 굵은 칡넝쿨과 다래덩쿨이 얽혀 있고 장맛비를 맞아 더욱 푸른빛을 띠는 이끼가 바위를 뒤덮고 있어 마치 원시림을 연상케 한다.

07시 31분 박달재(1,135m)

고산지대의 전형적인 신갈나무 군락과 강원도를 대표하는 서고동저(西高東低)의 지형을 따르며 우측 무릉계에서 눈을 떼지 못했으나 야속하게도 무릉계는 그림자도 보여 주지 않는다.

간간이 보이는 산죽 군락을 지나 1,165m봉과 1,157m봉에 다다르니 '두타산 1.3km, 박달재 0.9km'라고 씌어져 있는 푯말이 나온다. 이 푯말에서 잠시 발품을 파니 이내 '두타산 2.3km, 청옥산 1.4km'라고 씌어져 있는 푯말이 반긴다. 1.135m 즉 박달재에 다다른 것이다.

07시 36분 문바위재

박달재에서 시작된 마루금은 두타산에서 청옥산으로 이어지는 마루금을 따르지 않고 능선을 우측에 두고 좌측 산비탈을 따라 이어지는 형국이다. 이렇게 문바위(1.230m)를 비켜 대간마루금 좌측으로 난 비탈길을 따르니 '청옥산 1.1km'라 씌어져 있는 푯말과 함께 번천으로 이어지는 산행로가 나 있는 문바위재에 닿는다.

07시 54분 새며느리밥풀

이끼가 뒤덮혀 있는 커다란 바위와 너덜이 이어지는 산행로에는 커다란 신갈나무와 다래덩쿨 그리고 생을 마감한 쓰러진 고사목이 습기를 잔뜩 머금은 무거운 공기와 어우러져 마치 우림지역의 원시림 속을 걷는 듯한 착각에 빠지게 한다.

너덜 지대의 산비탈을 촤측으로 휘돌아 오르는 비탈길과 청옥상 정수리로 이어지는 능선이 만나는 지점에서 산행로는 급하게 우측으로 방향을 바꿔 가파르게 이너지는 오르막 계단을 따른다. 아직 아침을 먹지 않아 힘이 빠진 다리로 힘든 발품을 팔며 가쁜 숨을 몰아쉬는데 산행로 가장자리에서는 이슬을 머금은 산꿩의다리와 새며느리밥풀이 기력이 다한 나에게 힘을 불어 넣는다.

새며느리밥풀(Melampyrum setaceum var. nakaianum)은 쌍떡잎식물 통화식물목 현삼과의 반기생 한해살이풀로 산지의 양지바른 곳에서 자란다. 줄기는 곧게 서고 높이가 50cm에 달하며 가지가 많이 갈라지고 꼬불꼬불한 짧은 털이 있다. 잎은 마주나고 길이 4∼12cm의 바소꼴 또는 넓은 바소꼴이며 끝이 길게 뾰족하고 밑 부분이 둥글거나 수평이며 양면의 맥 위와 잎자루에 짧은 털이 있다.

꽃은 8∼9월에 붉은빛이 도는 자주색으로 피고 줄기나 가지 끝에 총상꽃차례를 이루며 달린다. 포는 달걀 모양이고 붉은빛이 도는 자주색이며 가장자리에 긴 가시 모양의 돌기가 있다. 꽃받침은 4개로 갈라지고, 갈라진 조각은 끝이 뾰족하다. 화관은 입술 모양이고 겉에 잔 돌기가 약간 있다.

열매는 삭과이고 편평한 달걀 모양이다. 한국 특산종으로 전라북도(덕유산)·경상남도(지리산)·강원도(설악산·오대산·금강산)·평안북도(묘향산)·함경북도 등지에 자란다. 애기며느리밥풀과 비교하면 잎이 크고 넓으며 포가 달걀 모양인 것이 다르다.

08시 07분 학등

높은 계단과 가파른 비탈이 다하는 지점에는 '청옥산 50m'라 씌어져 있는 푯말이 나를 반긴다. 바로 이 지점이 학등갈림길인 것인데 이 하산길은 문바위재 바로 위 바른골과 이어져 있다.

08시 00분 청옥산(靑玉山 1,403.7m)

정수리 빗돌과 삼각점 그리고 이정표와 이동통신 안테나가 세워져 있는 청옥산 정수리에 닿으니 먼저 비박을 하느라 길게 늘어선 텐트가 눈에 띈다. 그리고 텐트 앞 헬기장에서는 예닐곱 명의 산행객들이 늦은 아침을 먹으며 이런저런 얘기를 나누고 있다.

나는 먼저 정수리 빗돌을 카메라에 담고 헬기장에서 아침을 먹는데 짙게 내리깔린 운무가 이리저리 옮겨 다니는가 싶더니 잠시나마 푸른 하늘이 열리고 햇볕이 청옥산 정수리를 비춰주는 모습이 마치 '인디안썸머'를 만끽하며 망중한을 즐기는 신선들이 따로 없다는 생각이 든다.

맛있는 식사를 마칠무렵 한 산행객이 청옥산 50여 미터 아래에 있는 샘에서 약수를 떠오는 바람에 달고 시원한 청옥약수를 얻어 마시니 뼈속까지 시원함이 전해지는 듯하다. 약수의 시원한 맛을 은미하며 정수리 주변에 펴 있는 야생화들을 감상하며 잠시나마 망중한을 즐겨 보았다.

청옥산(靑玉山 1,403.7m)은 강원 동해시 삼화동(三和洞)과 삼척시 하장면(下長面)의 경계에 있는 산으로 청옥석(靑玉石 사파이어의 일종)과 약초가 이 산에 많아 청옥산이란 산이름을 얻었다 하고 임진왜란 때 의병들이 나라를 구하기 위해 분연히 일어선 기개가 죽지 않았다고 해서 청옥산이라고도 한다. 태백산맥에서 갈라져 나온 해안산맥에 솟아 있으며, 북서쪽의 고적대(高積臺:1,354m)와 남동쪽의 두타산(頭陀山:1,353m) 사이에 있다. 동사면을 흐르는 계곡은 국민관광지로 지정된 무릉계곡을 거쳐 전천(箭川)으로 흘러들고, 서사면을 흐르는 계류는 골지천(骨只川)으로 유입한다. 전사면이 급경사를 이루나 서쪽 사면은 경사가 비교적 완만한 편이다. 북쪽 기슭에 있는 연칠성령(連七星嶺)을 통하여 삼화동과 하장면을 잇는 도로가 지난다.

큰뱀무(Geum aleppicum)는 쌍떡잎식물 장미목 장미과의 여러해살이풀로 풀밭이나 물가에서 자란다. 줄기는 높이가 30∼100cm이고 전체에 옆으로 퍼진 털이 있다. 뿌리에서 나온 잎은 잎자루가 길고 2∼5쌍의 작은잎으로 구성된 깃꼴겹잎이다. 작은잎은 밑으로 갈수록 점점 작아지고, 끝이 달린 작은잎은 네모난 달걀 모양이거나 둥글며 길이가 5∼10cm, 폭이 3∼10cm이고 가장자리에 불규칙한 톱니가 있다.

줄기에 달린 잎은 어긋나고 잎자루가 짧으며 3∼5개의 작은잎으로 구성된다. 턱잎은 넓은 달걀 모양이고 가장자리에 깊이 패어 들어간 모양의 톱니가 있다.

꽃은 6∼7월에 황색으로 피고 가지 끝에 1개씩 모두 3∼10개가 달린다. 꽃의 지름은 1.5∼2cm이고, 꽃받침 조각과 꽃잎, 그리고 부악편이 각각 5개이다. 과탁에 길이 1mm 정도의 털이 있다.

열매는 수과이고 털이 있으며 암술머리가 남아 있고, 열매가 모인 덩어리는 취과이며 타원 모양이고 폭이 5∼20mm이다. 암술대는 마디가 있으며 꼬부라졌다가 실처럼 가늘어진다. 뱀무(G. japonicum)와 비슷하지만 작은꽃자루에 퍼진 털이 있고 과탁의 털이 짧은 것이 다르다.

어린순을 나물로 먹는다. 한방에서는 식물체 전체를 약재로 쓰는데, 허리와 다리의 통증·이질·자궁 출혈·백대하·림프절결핵·종기·인후염 등에 효과가 있다. 한국·일본·중국·몽골·시베리아·터키·동유럽·북아메리카·캄차카반도 등지에 분포한다.

둥근이질풀(Geranium koreanum)은 쌍떡잎식물 쥐손이풀목 쥐손이풀과의 여러해살이풀로 왕이질풀·참쥐손풀·참이질풀·조선노관초·둥근쥐손이라고도 한다. 산에서 자란다. 전체에 털이 약간 있고 줄기는 곧게 서며 가지를 친다. 높이는 1m 정도이다. 잎은 마주나고 뿌리에서 나온 잎은 긴 잎자루가 있으며 줄기에서 나온 잎은 잎자루가 거의 없거나 짧다. 잎은 3∼5개로 약간 깊게 갈라지고 갈라진 조각은 끝이 뾰족하며 큰 톱니가 있다. 턱잎은 넓은 달걀 모양이며 막질(膜質)이다.

꽃은 6∼7월에 연분홍색으로 피는데 지름 2cm 정도로 산형꽃차례에 달린다. 꽃잎은 5개이고 달걀 모양이며 꽃받침조각도 5개이다. 수술은 10개이고 수술대 밑동에 털이 있으며 암술은 1개이다. 열매는 삭과로 털이 있으며 길이 3cm 정도이고 5분과(分果)로 열린다.

풀 전체를 약용한다. 경상남도·경기도·강원도·황해도·평안남도·평안북도·함경남도 등지에 분포한다. 유사종으로 흰색 꽃이 피는 것을 흰둥근이질풀(for. albidum)이라고 하며 둥근이질풀과 같이 자란다.

08시 30분 청옥산 정수리를 떠나며

청옥산 정수리에서 발길을 옮겨 고적대로 향하려다 여러 가닥으로 뻗어나간 산행로 때문에 잠시 방향 감각을 잃고 말았다. 청옥산 정수리에서 뻗어나간 산행로는 우선 정상 표지석 뒤 정수리 빗돌이 있는 서쪽 길은 솔고등을 타고 흰적골로 해서 하장면 중봉리로 내려서는 길이고, 정수리 빗돌 못 미쳐 오른쪽으로 열린 희미한 길도 흰적골로 이어지는 하산 길이나 지금은 사람들의 왕래가 거의 없다고 알려진다.

연칠성령으로 내려가는 대간 마루은 정상 표지석 앞 이동통신 안테나가 있는 곳을 지나 왼쪽(북서쪽) 능선길로 방향을 잡아야 한다. 연칠성령으로 이어지는 청옥산 북서릉쪽에는 미역줄마무와 더불어 동자꽃이 유난히 많이 펴 있다. 활짝 핀 동자꽃을 보면 동자의 그렁그렁한 눈망울과 해맑은 미소가 느껴지는 반면 동자꽃에 전해지는 슬픈 사연 탓일까...? 상처 없이 온전한 꽃잎을 간직한 동자꽃을 만나기란 좀처럼 힘든일이다. 그래서 활짝 핀 꽃을 대신해 이제 막 봉오리를 맺은 동자꽃망울을 담아 보았다.

08시 31분 슬픈 사연을 간직한 동자꽃

강원도 어느 산골짜기 암자에는 스님과 스님이 마을에 갓을 때 부모를 잃고 헤매는 것을 불쌍히여겨 데려온 어린 동자가 함께 살고 있었다. 겨울 어느 날 스님은 추운 겨울 한 철을 지낼 준비를 하기 위해 어린 동자를 암자에 홀로 남겨두고 마을로 내려가야만 했다. 마을로 내려간 스님은 동자가 있는 암자로 빨리 돌아가기 위해 서둘러 준비를 했지만 겨울의 하루 해는 너무 짧기만 했다. 스님이 산을 내려온 뒤 산에는 많은 눈이 내리기 시작해 저녁 무렵에 이르러서는 눈이 한길이나 쌓이고 말았다. 이 사실을 몰랐던 스님은 눈에 대한 대비가 전혀 없었으므로 도저히 암자로 다시 돌아갈 수 없는 형편이 되었고 스님은 오직하늘만 바라볼 뿐이었다.

그러나 암자의 어린 동자는 너무나 어렸기 때문에 눈이 많이 내려 스님이 못 온다는 사실을 알지 못하고 오직 추위와 배고픔을 참으며 마을로 내려간 스님이 돌아오기를 기다릴 뿐이었다. 이렇게 동자는 며칠을 마당 끝에서 스님이 내려간 언덕만을 바다보다 마침내 앉은 채로 얼어 죽고 말았다.

얼마 후 추운 겨울이 지나가고 쌓였던 눈이 녹기 시작했을 무렵 스님은 서둘러 암자를 향해 길을 떠났지만, 도착한 스님을 맞이한 것은 마당 끝에 우두커니 앉아서 죽은 동자의 시체뿐이었다. 너무나 큰 슬픔과 절망이 몰려왔으나 스님은 마음을 가다듬고 죽은 동자를 바로 그 자리에 곱게 묻어 주었다.

그 이듬해 여름이 되자 동자의 무덤가에는 이름 모를 풀들이 자라났으며 한 여름이 되니 꼭 동자의 얼굴 같은 붉은 빛의 꽃들이 마을로 가는 길을 향해 피어나기 시작했다. 이때부터 사람들은 죽은 동자를 생각해 이 꽃을 "동자꽃" 이라고 부르게 됐다고 한다.

동자꽃(童子 Lychnis cognata)은 쌍떡잎식물 중심자목 석죽과의 여러해살이풀로 동자꽃은 산에서 자란다. 전체에 털이 없고 줄기는 몇 개씩 모여나며 곧게 서고 마디가 뚜렷하다. 높이는 1m 정도이다. 잎은 어긋나고 긴 타원형 또는 달걀모양 타원형으로 끝이 날카로우며 잎자루가 없고 가장자리에 톱니가 없다. 잎 길이는 5∼8cm, 나비 2.5∼4.5cm로 앞뒷면과 가장자리에 털이 있고 황록색이다. 꽃은 6∼7월에 주홍색으로 백색 또는 적백색의 무늬가 있고 줄기 끝과 잎겨드랑이에

서 낸 짧은 꽃자루 끝에 1송이씩 붙고 취산꽃차례[聚揀花序]를 이루어 핀다.

화관(花冠)은 지름 4cm 정도이다. 꽃받침은 긴 곤봉 모양이고 끝이 5개로 갈라진다. 꽃잎은 5개이고 납작하게 벌어지며 양쪽에 1개씩의 좁은 조각이 있다. 또한 가장자리에 짧고 작은 톱니가 있으며 꽃의 안쪽에 10개의 작은 비늘조각이 있다. 수술은 10개, 암술은 5개이다. 열매는 삭과(殼果)로 꽃받침통 속에 들어 있다. 관상용으로 이용할 수 있다. 경상남도·경상북도·충청북도·강원도·경기도·황해도·평안북도·함경남도 등지에 분포한다.

08시 39분 모싯대

모싯대(Adenophora remotiflora)는 쌍떡잎식물 초롱꽃목 초롱꽃과의 여러해살이풀로 모싯대라고도 한다. 산지의 다소 그늘진 곳에서 자란다. 줄기는 곧게 서며 높이 40∼100cm이고 뿌리는 도라지 뿌리처럼 굵다. 잎은 어긋나고 밑부분의 것은 잎자루가 길며 달걀모양의 심장형·달걀모양 또는 넓은 바소꼴이고 가장자리에 뾰족한 톱니가 있다. 잎자루는 위로 올라갈수록 짧아진다.

꽃은 8∼9월에 피고 자줏빛이며 종처럼 생긴 꽃이 엉성한 원추꽃차례[圓錐花序]로 밑을 향하여 달린다. 화관은 길이 2∼3cm이고 끝이 5개로 갈라지며 5개의 수술과 1개의 암술이 들어 있다. 씨방하위이며 열매는 삭과다.

연한 부분과 뿌리를 식용으로 하고 뿌리를 해독 및 거담제로 사용한다. 한국·일본·중국 북동부에 분포한다. 이와 비슷한 종으로 백색 꽃이 피는 것을 흰모시대(for.leucantha)라고 한다.

08시 52분 연칠성령(連七星嶺 1,180m)

청옥산에서 동자꽃과 모싯대사 어우러져 피어 있는 부드러운 능선을 따라 가벼운 발품을 파니 연칠성령(連七星嶺 1,180m)은 너무나 쉽게 다가선다.

한편 예로부터 삼척시 하장면과 동해시 삼화동을 잇는 고개로 산세가 험준하여 빠져나가기가 어렵하하여 '난출령(難出嶺)' 불리기도 하는 연칠성령(連七星嶺)에서 오른편으로 열린 능선을 따라 내려서면 칠성폭포에 다다르게 되며 호계(虎溪, 바흔골)을 거쳐 무릉계(武陵溪)에 이르게 된다.

한편 연칠성령에서 300여 미터 더 오르게 되면 망견대(望경臺, 1,244m)가 나오는데, 이 정수리는 조선조 인조 원년(1,623) 택당 이식(李植)이 중봉산 단교암에 은퇴하였을 때, 이곳에 올라 서울을 사모하며 비리 본 장소라 전해진다. 그러나 요즘은 '서울에 계신 임금을 바라본다.' 고 해석하는 바람에 망군대(望君臺)라고 불리고 있다.

08시 58분 야속한 운무

고적대(高積垈 1,353.9m)로 향하는 길에 고적대 좌측(서쪽)사면과 능선을 넘나들며 이리저리 옮겨다니는 운무가 아름다운 풍광을 삼켜버린 장면을 담은 사진이다. 아~ 야속한 운무여....

09시 08분 산꼬리풀

대간 능선을 우측에 두고 좌측 비탈면으로 나 있는 완만한 산행로를 따르다가 고적대가 가까워지며 고도를 높이는가 싶더니 암릉과 암장이 운무 사이로 간간이 모습을 드러낸다. 또한 산행로 주변에서는 여러 야생화들이 눈에 띄는데 그중 산사태 흔적이 엿보이는 지점에서 '산꼬리풀' 군락을 만났다. 산꼬리풀은 이곳 뿐만아니라 여러 구간에서 자주 눈에 띄었다.

산꼬리풀(Veronica rotunda var. subintegra)은 쌍떡잎식물 통화식물목 현삼과의 여러해살이풀로 산지의 초원에서 자란다. 높이 40∼80cm이다. 포기 전체에 짧은 털이 나고 줄기는 곧게 선다. 잎은 마주나고 잎자루가 없으며 바소꼴이거나 긴 타원형이며 길이 5∼10cm, 나비 1.5∼2.5cm이다. 뒷면 맥 위에 꼬부라진 털이 나고 가장자리에 뾰족한 톱니가 있다.

꽃은 8월에 파란빛을 띤 자줏빛으로 피는데, 가지와 원줄기 끝에 총상꽃차례로 달린다. 꽃받침과 꽃잎은 4개로 갈라지고 갈래조각은 바소꼴이며 끝이 뾰족하다. 화관은 지름 약 8mm로서 통부가 짧고 끝이 4갈래로 갈라진다. 수술은 2개이며 꽃밥은 짙은 자주색이다. 열매는 삭과로서 편원형이거나 넓은 달걀을 거꾸로 세워놓은 모양이고 꽃받침보다 길다. 한국·일본·만주·사할린섬·우수리강 등지에 분포한다.

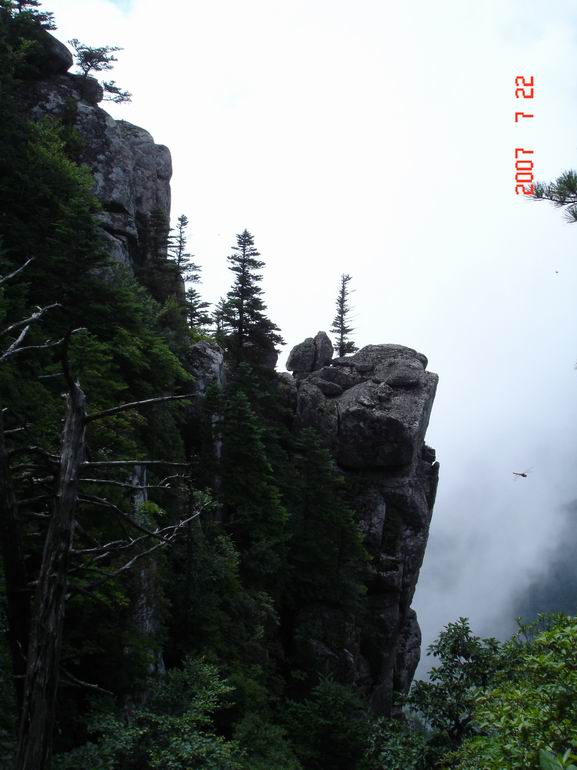

09시 14분 암릉과 암장

점점 고도가 높아지며 암릉과 암장이 번갈아 잇따르는 고적대 오르막 능선에서 우측(동쪽) 무릉계는 운무가 짙게 깔려 아무것도 조망되지 않는 중에 좌측(서쪽) 사면의 암릉과 암장을 담은 사진이다.

09시 22분 고사목위의 기린초와 바위채송화

가파른 암릉을 지나 깍아지른 수직 암벽을 로프를 잡고 힘겹게 올라 고적대 20여 미터 아래의 암장에 서니 암장 우측(동쪽)으로 생을 다한 신갈나무 고사목이 눈에 띈다. 고산 암장위에 외로이 서 있는 고사목만으로도 운무와 어우러져 충분히 신비스런 모습을 풍기는데 고사목 위에 모진 풍우(風雨)에도 끄떡없이 꽃을 피우고 있는 바위채송화와 기린초가 내 마음을 사로잡는다.

아래 사진은 운무가 삼켜버린 고적대 정수리에서 잠시 다리 쉼을 하고 있는 산행객들과 좌측(서쪽)으로 흘러내리는 능선과 골짜기를 담은 사진이다.

09시 25분 고적대(高積垈 1,353.9m)

신라 고승 의상대사가 수행했다고 전해지는 고적대(高積垈 1,353.9m) 정수리에 오르니 제일 먼저 1996년 01월 01일 만들어 세웠다는 정수리 빗돌이 눈이 들어오며 빗돌 맞은편으로는 드디어 오늘 산행의 날머리 '백봉령'이라 씌어진 푯말과 고적대(高積垈)에 대한 얘기를 씌어 놓은 안내판이 눈이 띈다.

한편 정수리 빗돌 옆으로는 2005년에 재설했다고 씌어져 있는 삼각점이 박혀 있고 엷은 분홍빛과 자주빛을 띠는 참조팝나무가 소담스런 꽃을 피우고 있다.

강원 동해시와 삼척시 ·정선군의 경계에 있는 고적대(高積垈 1,353.9m)는 태백산맥 줄기인 해안산맥에 속하며, 부근에 수병산(樹兵山:1,202 m) ·중봉산(中峰山:1,284 m) ·청옥산(靑玉山:1,404 m) 등이 솟아 있는데, 이들 산은 영동과 영서 지방의 분수령을 이룬다. 동쪽으로 흐르는 수계(水系)는 전천(箭川)으로, 북쪽으로 흐르는 수계는 임계천(臨溪川)으로, 남서쪽으로 흐르는 수계는 골지천(骨只川)으로 각각 흘러든다. 동쪽 비탈면은 급경사를 이루나 국민관광지로 지정된 무릉계곡으로 이어져 경관이 수려하고, 서쪽 비탈면은 경사가 비교적 완만하다.

참조팝나무

보호수 꼬리표가 달려있는 주목

09시 38분 성터 흔적???

두타산(頭陀山 1,352.7m)을 깃점으로 북서 쪽으로 향하던 대간 마루금이 고적대高積垈 1,353.9m를 만나 한껏 가파르게 고도를 높이더니 머리를 북동쪽으로 두고 다시 가파르게 고도를 1,200m 아래까지 낮춘다. 넓은 돌로 이루어진 내리막 비탈의 돌계단을 뒤덮고 있는 이끼와 진흙길이 잇따르는 가파른 내리막 능선은 휘험하기 짝이 없는 가운데, '보호수'란 꼬리표를 달고 있는 주목이 간간이 눈이 띄는가 싶더니 커다란 바위를 차곡차곡 쌓아 성을 구측한 듯한 흔적이 곳곳에서 발견된다.

참고로 두타산성(頭陀山城)은 1414년(태종 14)에 축성된 것으로 천연적으로 험준한 산의 지형을 이용하여 지어진 산성이다. 산돌을 그대로 이용하거나 약간 다듬어 사용하여 견고하지는 않으나 산의 지형이 험준하여 천연의 요새이다. 현재는 두타산 중턱에 부분적으로 성벽이 남아 있다.

임진왜란 때 왜병이 함경도로 후퇴할 때 조선의 군사와 이곳에서 전투가 벌어졌는데 3일 만에 함락되었다고 전해진다. 《신증동국여지승》에 따르면 두타산은 고려 충렬왕 때 이승휴가 이곳에 머물면서 ‘동안거사(動安居士)·두타산거사(頭陀山居士)’라 자칭하고 《제왕운기》를 저술한 곳이라고 전한다.

09시 43분 고적대에서 서쪽으로 흐르는 능선

09시 46분 무릉계쪽의 암장

고적대에서 가파른 내리막 능선을 따라 20여 분 발품을 팔면 우측 무릉계쪽으로 멋진 암장이 나타나고 목책과 함께 벤치가 놓여져 있어 잠시 숨을 고르며 다리 쉼을 할 수 있는 곳이 나온다.

09시 53분 고적대 삼거리

고적대 삼거리의 푯말에는 '백봉령'이란 글자만 씌어져 있을 뿐, 백봉령까지의 거리가 씌어져 있지 않은 것으로 봐, 꽤 많은 거리가 남아 있다는 것을 짐작케 한다.

10시 11분 기암과 주목

고적대 삼거리에서 갈미봉을 향해 20여 분 발품을 팔면 산행객들의 눈을 사로잡고 발길을 절로 멈추게 만드는 기암과 주목을 만날 수 있다. 깍아지른 절벽의 기암과 하늘을 향해 솟아 있는 주목을 보고 있노라면 절로 감탄사가 튀어나옴은 물론이고 저마다 그 배경을 등시고 카메라 셔터를 누르느라 여념이 없다.

오늘은 비록 운무가 앞을 가로막아 저 멀리 두타산과 청옥산을 조망 할 수는 없으나 멋진 기암과 주목이 짙게 깔린 운무와 잘 어우러져 한 폭의 그림을 그려 주는 것에 위안을 삼아 본다.

10시 18분 돌양지꽃

평소 고적대 삼거리에서 갈미봉을 향해 북동쪽으로 이어지는 대간 마루금을 따르다 보면 청옥산에서 두타산으로 이어지는 대간 능선과 두타산에서 무릉계로 흘러 내리는 깊은 골짜기의 아름다운 풍광을 만끽할 수 있으나, 오늘은 깍아지른 천길 낭떠러지 위의 조망처에 서도 아름다운 풍광은 보이지 않고 다만 그 깊이를 알수 없는 하얀 운무만이 발 아래로 흐르고 있다.

깍아지른 듯한 천길 낭떠러지 위 한 조망처에 서니 나이가 지긋하신 두 노객(老客)이 다리 쉼을 하며 발 아래로 이리저리 흘러다니는 운해를 바라보고 있다. 그래서 나도 노객의 옆으로 다가가 무릉계의 운해를 바라보다가 깍아지른 절벽 끝에 피어 있는 바위채송화를 발견했다. 모진 풍우(風雨)을 견디며 바위 위나 벼랑 끝, 혹은 깍아지른 벼랑의 바위벽에 붙어 꽃을 피우는 '바위채송화'를 감상하노라면 생명의 신비함을 새삼 느낀다.

10시 29분 갈미봉(曷味峰 1,260m)

전형적인 강원도 지형이라 할 수 있는 서고동저(西高東低) 지형을 따라 우측 무릉계쪽으로 펼쳐지는 아름다운 기암과 주목들을 감상하며 가벼운 발품을 팔다 갈미봉을 향해 고도를 높이는 오르막 능선을 한 차례 올라서니 커다란 신갈나무 여러 그루가 있는 갈미봉(曷味峰 1,260m) 정수리가 반긴다.

강원 정선군 북평면(北坪面)에 솟아 있는 갈미봉(曷味峰 1,260m)은 황병산(黃柄山)·주봉(周峰)·발왕산(發旺山) 등과 함께 태백산맥의 등줄기를 이루며, 한강의 지류(支流)인 송천(松川)이 발원하는 곳이며, 가까이에 정선아리랑(강원유형문화재 1)의 발상지인 아우라지가 있는 곳이기도 하다.

정선(旌善)아리랑은 ‘아라리’라는 이름으로 정선을 중심으로 강원도와 경북 북부지역, 충북지역, 경기도 동부지역에서 오래 전부터 구비전승 되어온 민요다. 정선아리랑의 역사는 지금으로부터 약 600년 전인 조선시대 초기(朝鮮 初期)로 거슬러 올라간다. 고려가 망한 후 불사이군(不事二君)의 충절을 다짐하던 선비들이 송도(松都)에서 은신 하다가 그 중 7명이 정선(지금의 남면 거칠현동 居七賢洞)으로 은거지를 옮기게 되었다. 이들은 지난날 고려왕조에 대한 충절(忠節)을 맹세하여 일생 동안 산나물을 뜯어먹으며 생활을 했다. 그러면서 입지 시절의 회상과 고향에 대한 그리움의 심정(心情)을 한시(漢詩)로 지어 율창(律唱)으로 부르곤 했다. 이들이 지어 비통(悲痛)한 심정을 담아 부르던 시는 마을 사람들이 부르던 소리 가락에 실려 애절함을 더해갔다.

대원군이 경복궁을 중수하던 조선 후기부터 아리랑이 전국적으로 널리 퍼지게 되자 명맥을 이어온 정선의 소리에 “아리랑 아리랑...”이라는 음율을 붙여 부르면서 ‘후렴구’로 자리잡게 되었고, 이를 바탕으로 ‘정선아라리’ 또는 ‘정선아리랑’이라는 명칭을 갖게 되었다.일제강점기 당시 사람들은 나라를 빼앗긴 민족(民族)의 서러움과 울분을 애절한 가락에 담아 불렀다. 한국전쟁 이후 남북이 분단되자 반공(反共)의 분위기를 드러냈고, 통일에 대한 간절한 염원을 담아 부르기도 했다.

정선아리랑에는 시대 정신이 그대로 배어있다. 그러면서 남녀간의 사랑과 그리움, 남편에 대한 원망, 시집살이의 서러움, 고부간의 갈등, 산골마을의 지난한 삶, 떼타는 일의 고단함과 유희 등 삶의 희노애락(喜怒哀樂)이 고스란히 담겨있다.

이렇게 구전되어온 정선아리랑은 1971년 12월 16일 강원도 무형문화재 제1호로 지정되어 강원도의 대표적인 무형문화유산이 되었고, 체계적인 전승과 보전으로 오늘날 우리나라의 수많은 아리랑 가운데 가장 대표적인 아리랑으로 자리를 차지하게 되었다.

10시 34분 미끄러운 돌 계단

갈미봉에서 시작된 미끄럽고 가파른 돌 계단 길은 길게 이어지는데 산행로 양쪽으로는 철쭉을 비롯해 여러 관목들이 즐비하게 늘어서 있다.

1,200m봉에서 시작된 대간 능선은 1,142.8m봉의 정수리를 지나지 않고 1,142.8m봉 정수리를 우측에 두고 좌측 산허리를 휘돌아 800여 미터 가량 이어진다. 산 허리를 따라 이어지는 돌 계단길은 산림청에서 등산로를 정비하며 만들어 놓은 것이다.

11시 02분 샘

산허리를 따라 이어지던 돌 계단이 다하고 좌측으로 이어지는 내리막 능선을 따르니 산행객이나 대간 종주자들에게 목마름을 덜어주며 시원한 청량감을 선사하는 옹달샘이 나온다. 산행을 하다보면 여러 샘을 만나 물 맛을 보게 되는데 이곳 샘물의 맛 보다는 청옥산 정수리 아래의 샘 물 맛이 훨씬 달고 시원하다.

11시 32분 이기령(800m)

1,142.8m봉에서 시작된 내리막 능선은 880m 갈림길을 지나 적송(赤松)이 군락을 이루고 자라는 곳까지 이어진다. 한편 적송군락을 따라 가벼운 걸음을 옮기는데 저 멀리 안부에서는 웅성거리는 인기척이 들리고 산행로 좌측으로는 임도가 나란히 한다. 그래서 이곳 주민들의 소리가고 생각하며 가벼운 걸음으로 이기령에 도착하니 이기령 산행 안대판 앞에는 20여 명의 산행객들이 모여 웅성웅성거리고 있다.

이기령에 모인 산행객들은 다름 아닌 '대구 K2 산악회'의 회원들 이었다. 그들은 서로 얘기를 나눈다고 생각하고 있겠지만 내가 듣기에는 마치 잔치집이나 시장 난장에서 들려오는 소리처럼 느껴졌다.

12시 07분 가짜 상월봉(970.3m)

이기령에서 가파르지는 않지만 970.3m봉을 향해 지루하고 길게 이어지는 오르막 능선 중턱에서 감자떡과 찹쌀떡으로 간단하게 요기를 하고 970.3m봉(가짜 상월봉)에 오르니 한 무리의 산행객들이 둘러앉아 점심을 먹고 있다.

970.3m봉 정수리에는 불럭을 이용해 만든 헬기장이 있고 헬기장 한쪽에는 '상월산'이라 잘 못 씌어진 푯말이 세워져 있다. 또한 그 푯말에는 '백봉령 9.1km'라 씌어져 있어 산행을 마치려면 앞으로도 3시간 이상은 걸어야 함을 암시하고 있다.

12시 11분 상월산 정수리를 향해 오르다가 북쪽 사면에 있는 멋진 암장을 조망해 본다.

12시 25분 상월산(上月山 980m)

헬기장에서 가파른 오르막 능선을 따라 한 차례 발품을 파니 북쪽 사면 천길 낭떨어지 좌측 발 아래로 원방재가 아스라히 내려다 보이는 상월산 정수리에 닿는다. 상월산 정수리에는 푯말이나 빗돌은 보이지 않고 오래 묵은 고사목과 푸르름을 자랑하는 춤추는 소나무가 한 곳에 공존하며 잠시 "생(生)과 사(死)의 갈림길이 여기가 아닐까?" 라는 생각에 잠기게 한다.

한편 대구K2산악회 회원으로 보이는 여러명의 산행객들이 상월산 정수리 벤치나 고사목 그리고 춤추는 듯한 멋진 소나무에 걸터 앉아 좀처럼 자리를 뜰 생각을 하지 않아, 멋진 고사목과 소나무의 모습을 윗 부분만 카메라에 담고 아쉬운 발 걸음을 옮긴다....

12시 39분 상월산 정수리로 오르는 길목에서 조망했던 멋진 암장을 목책이 쳐저 있는 전망대에서 다시 한 번 더 조망하는데 어디선가 몰려온 운무가 훼방을 놓고 있다.

12시 49분 원방재9720m)

상월산 정수리에서 서쪽을 향해 한반도 아니 강원도 지형의 대표적인 동고서저(東高西低)의 전형을 보이며 서서히 고도를 낮추며 이너지던 암릉구간은 890m봉을 깃점으로 북서쪽으로 방행을 바꿔 가파른 내리막 비탈을 이룬다. 가파른 내리막 비탈이 다하는 원방재에 닿으면 다리 쉼을 할 수 있는 벤치와, 원방재의 모습을 담은 사진에 백봉령과 고적대 방향을 화살표로 표시해 놓은 푯말을 만날 수 있다.

한편 원방재 왼쪽으로 이어지는 골짜기를 따라 150m 정도 가면 이기령에서 이어지는 임도와 만난다. 그 임도에서 시원한 소리를 내며 흐르는 계곡 물 소리를 따르면 수량이 풍부한 계곡에 닿을 수 있다. 마음 같아서는 시원한 계곡물에서 알탕이라도 하고 싶었으나 머리를 감고 얼굴과 목을 따라 흘러내린 땀을 씻어내는 것만으로도 오늘 이른 새벽부터 조망도 없는 긴 구간을 산행하며 쌓였던 피로가 씻은 듯이 날아가는 기분이다.

"하절기에 원방재를 지나는 대간 종주자들이게 이 계곡물에 잠시 땀을 씻고 가라고 권하고 싶다."

시원한 계곡과 나란히 이어지는 임도는 정선군 임계면 가목마을 부수베리에서 갈라져 원방재를 향해 곧장 다가와 이기령을 거쳐 갈미봉 북동릉의 괘병산(1,221m)과 중봉산(1,259.3m), 산 허리를 휘돌아 석이암산(970.4m) 동쪽 골짜기를 따라 정선군 임계면 장선거리로 60km가량을 이어진다.

13시 08분 신갈나무와 졸참나뭇가지 끝 너머로 보이는 상월산...

13시 19분 조망바위 위에서

원방재에서 잠목지대를 지나 20여분 발 품을 팔면 멋진 소나무가 바위 위에 자라고 있는 집채처럼 커다란 조망바위를 만난다. 이 조망바위에 오르면 깍아지른 듯이 우뚝 솟아 있는 상월산의 웅장한 모습과 원방재에서 정선군 임계면으로 겹겹이 이어지는 산그리메를 조망 할 수 있다.

아래의 사진이 집채만한 조망바위 위에 자라고 있는 멋진 소나무를 담은 것이다.

13시 32분 860m봉을 향해

전망바위에서 오르막 능선을 따라 한참을 걸으니 멋진 적송들이 나란히 자라고 있는 구간을 지난다. 이 구간을 자나 862m봉 정수리에 다다르면 대간 마루근은 서쪽으로 방향을 바꿔 1,022m봉으로 향한다.

13시 40분 샘???

862m봉에서 완만하게 잠시 고도를 낮추는 내리막 능선을 따라 안부에 다다르니 대간 마루금을 따라 흐르는 물로 인해 마루금은 온통 질퍽거리는 진창으로 변해 있다. 그래서 마루금을 벗어나 약 200여 미터 가량을 잡목을 헤치며 나아가니 땅속에서 물이 끝 없이 솟아나는 샘??? 하나가 나온다.

이 자그마한 샘에서 끝 없이 솟아나는 샘물이 대간 마루금을 온통 질퍽거리게 만들고 또한 안부 전채를 촉촉하게 적셔 습지가 생기게 한다고 생각하니 작은 샘이 커다란 호수처럼 느껴진다...

13시 57분 1.022m봉

작은 샘을 지나 1,022m봉으로 이어지는 긴 오르막 능선은 그리 가파르지는 않지만, 댓재에서 이곳까지 긴 산행을 한 종주자들의 허벅지 근육을 맘껏 팽창시키고 숨을 가쁘게 하기에는 충분할 정도로 힘든 오르막 능선을 이루고 있다.

이 오르막 능선에는 주변의 잡목을 벌채한 통나무를 이용해 계단을 잘 조성 해 놓았으나 산행객들의 보폭을 고려하지 않고 만들어 놓은 것은 못네 아쉬움으로 다가온다.

1,022m봉 정수리에는 흰색 페인트로 잘 칠 해진 불럭을 이용해 헬기장을 표시해 놓았고, 떡갈나무와 조록싸리가 무성한 헬기장 가장자리에는 '백봉령 5.0km'라 씌어진 푯말이 자리하고 있다.

14기 21분 운무가삼키고 있는 봉우리

1.022m봉에서 한동안 가파르게 고도를 낮추는 비탈을 따르다가 987.2m봉으로 이어지는 한 무명봉을 바라보니 운무가 봉우리를 집어 삼기고 있다. 오늘 산행하는내내 운무는 나를 따라다니며 아름다운 풍광을 삼켜버리고는 좀처럼 보여주지 않았다.

14시 37분 987.2m봉의 삼각점

1.022m봉에서 가파른 내리막 능선과 안부를 지나 987.2m봉으로 이어지는 긴 오르막 능선을 따라 40여 분 발품을 파니 2005년에 재설치하였고 '구정 487'이란 글씨가 씌어져 있는 삼각점이 막혀있는 987.2m봉 정수리가 나온다.

한편 987.2m봉이 급하게 일어서는 지점의 마루금 좌측(서쪽)에는 아주 커다란 조망바위가 있다. 평소 그 조망바위에 오르면 원방재 너머의 상월산과 임계면 일대의 계곡과 골짜기 그리고 겹겹이 이어지는 그림 같은 산그리메를 조망할 수 있을 것이나 오늘은 바위에서 잠시 다리쉼을 하며 시원한 배를 먹는 것으로 대신했다.

15시 33분 마지막봉(832m)의 벤치

987.2m봉에서 잡목 숲을 따라 차례로 이어지는 959m봉, 863m봉, 900m봉을 넘어서니 발 아래로 하얀 운무가 펄쳐지는 832m봉 전망대가 나온다.

편히 다리쉼을 할 수 있게 벤치가 놓여져 있는 832m봉 전망대에 서면 20여 년간 석회석을 채굴하여 산 정수리 송두리채 없어지는 바람에 872.5m이던 정수리 높이가 지금은 812m로 낮아진 가슴아픈 자병산(紫屛山)의 모습을 조망할 수 있다고 한다. 하지만 오늘은 심술굳은 운무 탓에 그 모습을 조망할 수 없음이 다행인지 불행인지 모르겠다...!

15시 40분 백봉령(780)

붉은 적송과 커다란 신갈나무가 열병하듯 서 있는 내리막 비탈을 따라 백봉령에 닿으니 '어서오십시요 아리랑의 고장 정선입니다'고 씌어져 있는 거대한 빗돌이 눈에 들어온다.

백봉령(780m)은 옛날부터 삼척에서 생산한 소금이 서쪽의 이동하며 넘나들던 고갯길로 세종실록지리지에 따르면 강릉에 48개, 삼척에 40개의 소금가마가 성행했다고 한다. 서해에서 생산된 소금은 남한강의 뱃길을 따라 충북 단양까지 거슬러 올라 육로를 이용해 영월까지 닿았다. 하지만 정선 땅은 서해의 소금이 닿지 않는 관계로 오로지 강릉과 삼척에서 나는 동해 소금에 의지하여 살았다. 바로 동해의 소금이 정선으로 넘나들던 고갯마루가 지금의 백봉령이다.

2007년 09월 01일

강일구

'백두대간 종주기' 카테고리의 다른 글

| 백두대간 제4구간 대청봉(大靑峯),공룡릉(恐龍稜) (0) | 2007.10.02 |

|---|---|

| 백두대간 제3구간 설악산(雪嶽山),황철봉(黃鐵峰 1,381m) (0) | 2007.09.03 |

| 백두대간 제14구간 저수령(低首嶺),황장산(黃腸山),차갓재 (0) | 2007.01.31 |

| 고치령(古峙嶺)~ 마당치(馬堂峙)~ 상월봉(上月峰)~국망봉(國望峰)~비로봉(毘盧峯)~연화봉(蓮花峰)~죽령(竹嶺) (백두대간 제12구간) (0) | 2007.01.22 |

| 저수령(低首嶺)~촛대봉~싸리재~묘적봉(妙積峰)~도솔봉(兜率峰)~삼형제봉(三兄第峰)~죽령(竹嶺) (백두대간 제13구간) (0) | 2006.11.28 |